SYNTHÈSE

- La France est l’un des pays ayant le plus fort taux de fumeurs en Europe occidentale. Pour lutter contre le tabagisme, une fiscalité particulièrement lourde a été mises en place.

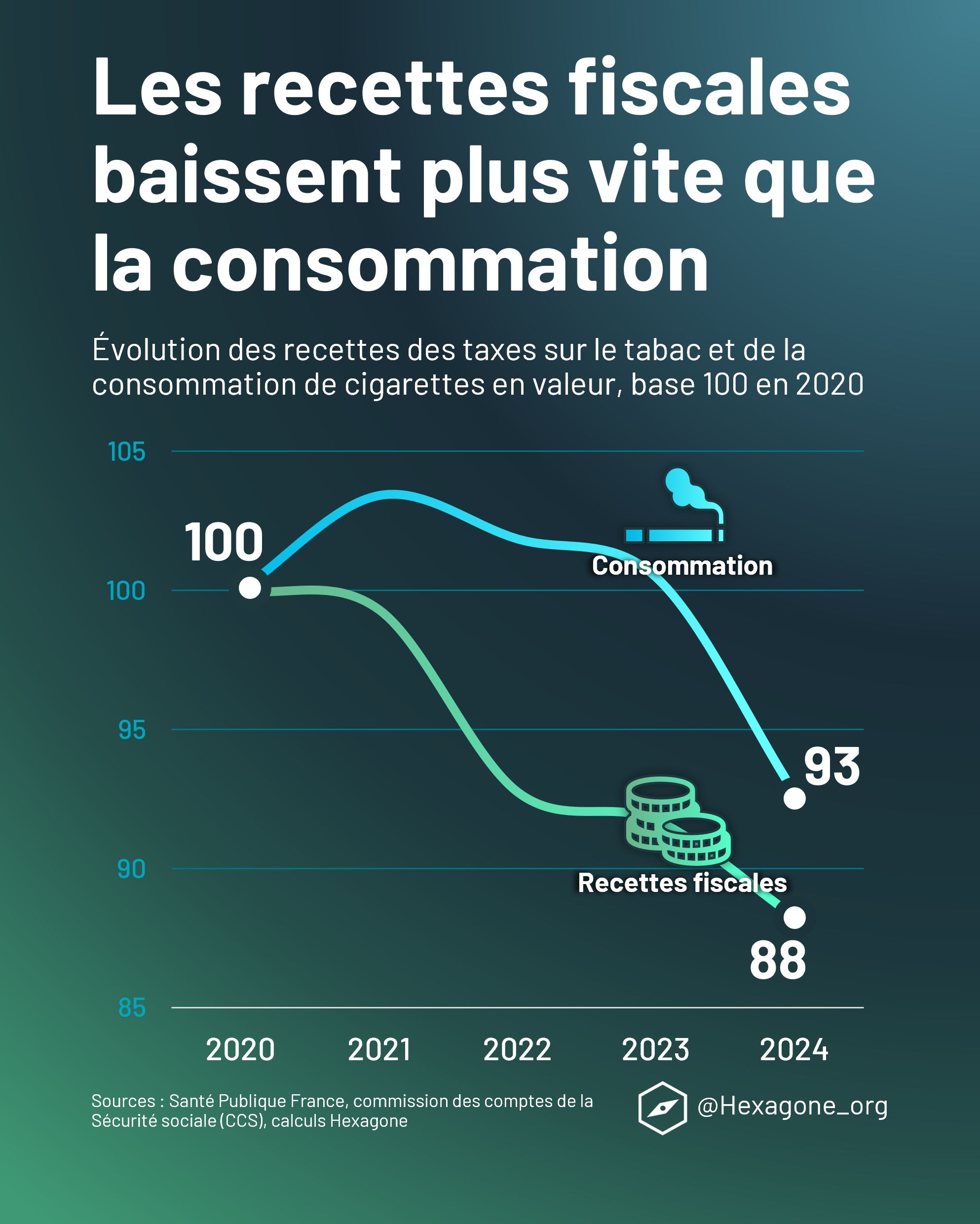

- Cette fiscalité de plus en plus dissuasive s’accompagne d’un recul de la consommation : la part de fumeurs dans la population recule très fortement. En toute logique, les recettes issues de la fiscalité sur le tabac diminuent également : -12% depuis 2020.

- Mais à y regarder de plus près, on observe deux tendances critiques :

- Les recettes chutent plus vite que la consommation. Cet écart s’explique par l’essor du marché parallèle (contrebande, contrefaçon, vente à la sauvette, achats à l’étranger, etc.), qui représente selon les estimations d’Hexagone 30% de la consommation de cigarettes en France.

- Les pouvoirs publics surestiment systématiquement les recettes du tabac dans la planification budgétaire depuis 2022, comme si le recul des recettes n’était pas anticipable. Au total, ce sont environ 2 Milliards de recettes prévues qui n’ont pas été encaissées ces 4 dernières années.

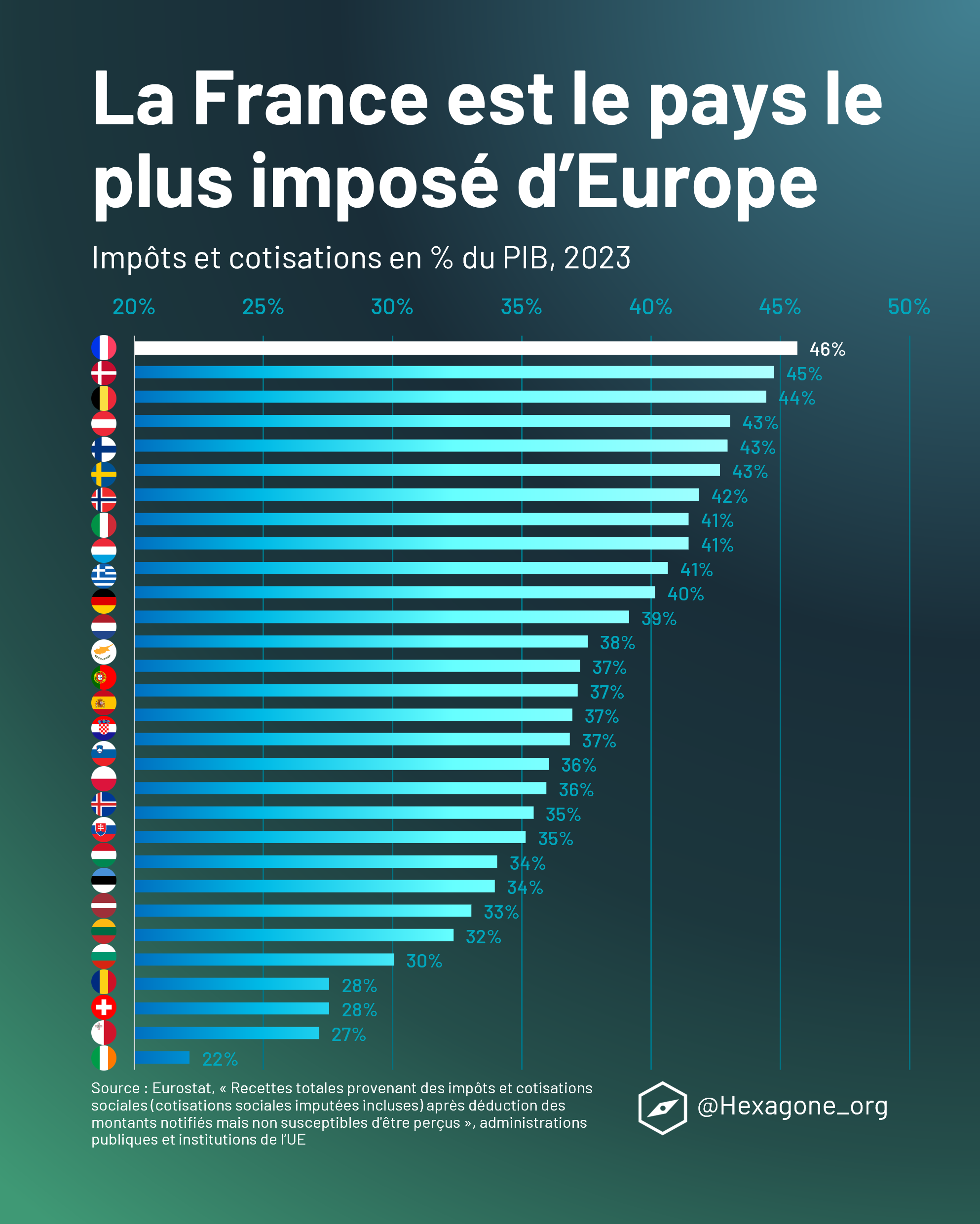

- Dans le cadre de l’exercice de planification budgétaire en cours, l’exemple du tabac soulève une question plus large : prend-on vraiment la mesure de « l’effet Laffer » ? Concrètement, une augmentation des taux d’imposition au-delà d’un certain seuil est hautement susceptible d’entraîner un recul des recettes fiscales, et une augmentation du trafic illégal. La prise de conscience sur ce sujet est d’autant plus critique que la France est le pays le plus taxé de l’OCDE.

Taxes tabac : toujours plus de taxes, de moins en moins de recettes

Quand l’administration promet des recettes fantômes

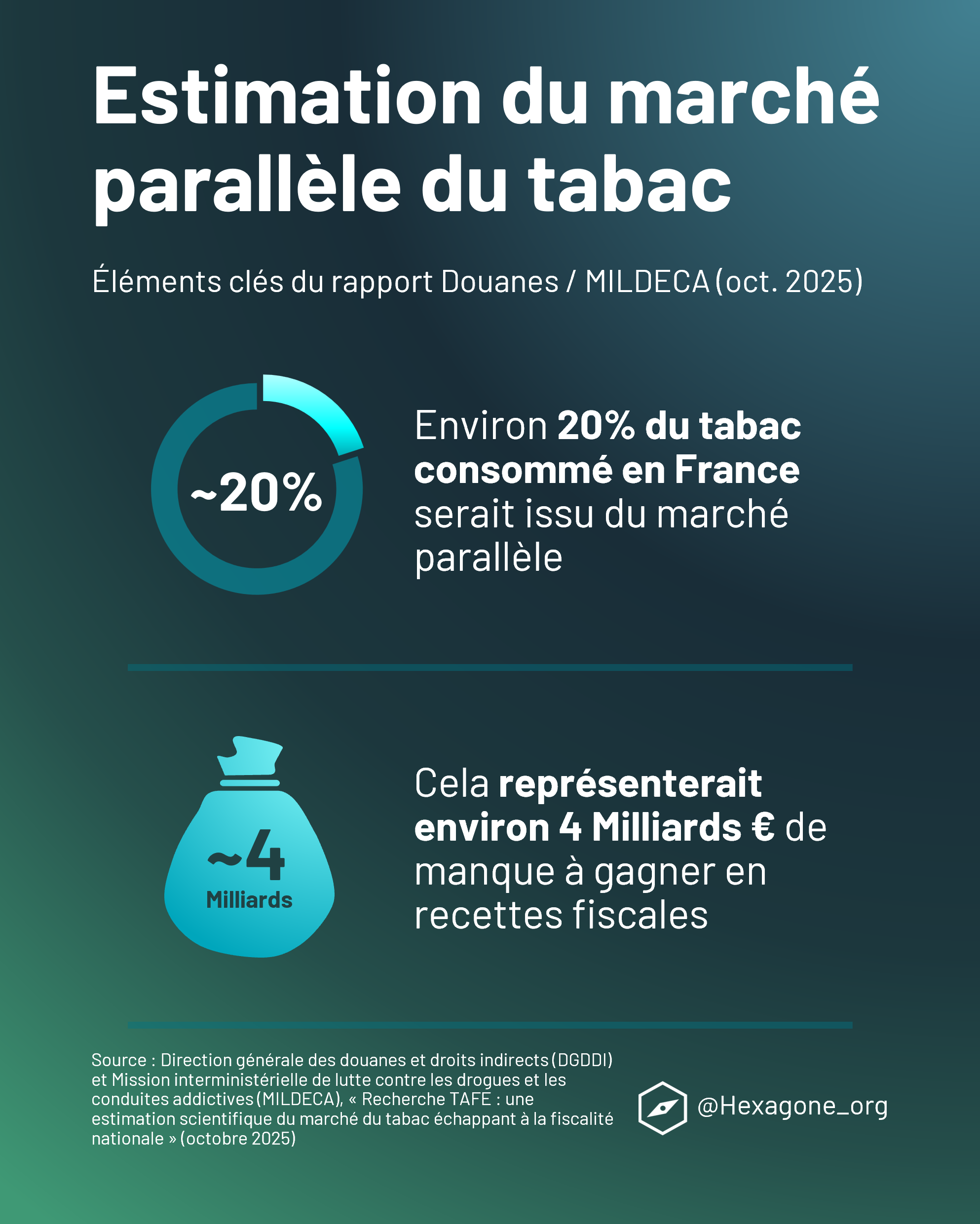

27 octobre 2025 – Les douanes, en collaboration avec une mission interministérielle de lutte contre les addictions (la MILDECA), viennent de publier un rapport alarmant sur le développement d’un marché parallèle de la vente de tabac en France. Dans le même temps, la France est en plein exercice budgétaire, avec une exigence renforcée sur l’acuité des prévisions de recettes, dans un contexte de crise des comptes publics. Or, non seulement une partie des recettes fiscales du tabac échappe à l’État, mais les prévisions budgétaires des dernières années ont systématiquement été surévaluées grevant les comptes sociaux déjà largement déficitaires.

Les douanes confirment l’ampleur du marché parallèle du tabac

C’est un rapport qui fait beaucoup parler : une étude conjointe des douanes françaises et de la mission interministérielle MILDECA (lutte contre les drogues et les conduites addictives) estime qu’environ 20% du tabac consommé en France serait issu d’un marché parallèle, échappant à la fiscalité française. Ce qui représenterait un manque à gagner annuel d’environ 4 Milliards d’euros pour nos finances publiques, presque l’équivalent du budget du ministère de la Culture.

Cependant, la situation est encore plus alarmante que celle dépeinte dans le rapport : d’une part le manque à gagner pour l’État pourrait être encore supérieur, et d’autre part les recettes fiscales sont chroniquement surestimées dans les prévisions budgétaires des recettes publiques. C’est ce que nous allons voir.

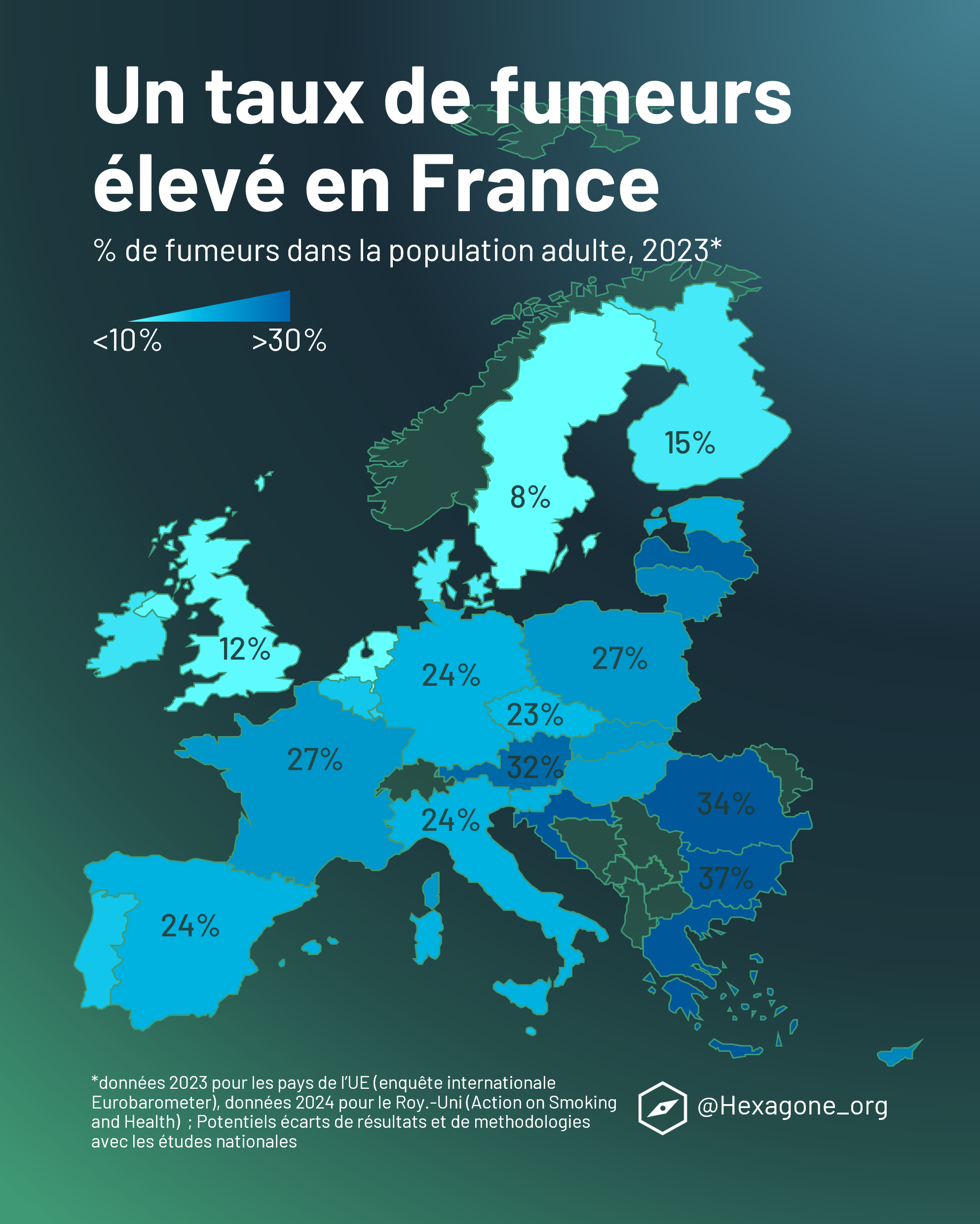

Contexte : le poids du tabagisme en France

Tout d’abord, rappelons le contexte : l’existence de taxes élevées sur le tabac en France trouve sa légitimité dans l’impératif de santé publique. Le taux de fumeurs dans notre pays est l’un des plus élevés d’Europe de l’Ouest, le nombre de décès liés au tabac est estimé par Santé Publique France à 75 000 par an, avec un impact négatif pour nos finances publiques de 1,7 Milliards d’euros en 2019 hors recettes TVA*, d’après l’OFDT.

Qui sont les fumeurs en France ?

La connaissance du nombre et du profil des fumeurs en France repose sur diverses enquêtes. Les enquêtes internationales sont moins précises, mais ont le mérite d’avoir une méthodologie harmonisée permettant de comparer la prévalence du tabagisme entre différents pays. L’enquête nationale de Santé Publique France, quant à elle, donne un niveau de détail plus fin, bien que ses chiffres ne soient pas parfaitement identiques à ceux des études internationales.

D’après la toute dernière édition de cette enquête, parue il y a quelques jours, une personne sur quatre déclare fumer du tabac en France, parmi les 18-79 ans. Les fumeurs « quotidiens » sont moins nombreux, représentant 17% des 35 000 répondants à l’enquête. Un taux contrasté selon les situations personnelles.

La prévalence du tabagisme quotidien est ainsi 5 points plus élevée chez les hommes (20%) que chez les femmes (15%). Et surtout, ce taux est particulièrement haut dans les catégories les plus défavorisées de la population : alors que seuls 10% des répondants se disant « à l’aise » financièrement fument quotidiennement, ce taux est 3 fois plus élevé pour ceux se disant dans une situation financière « difficile ». Il n’est donc pas surprenant de ne trouver que 12% de fumeurs quotidiens parmi les cadres et assimilés, contre 25% chez les ouvriers.

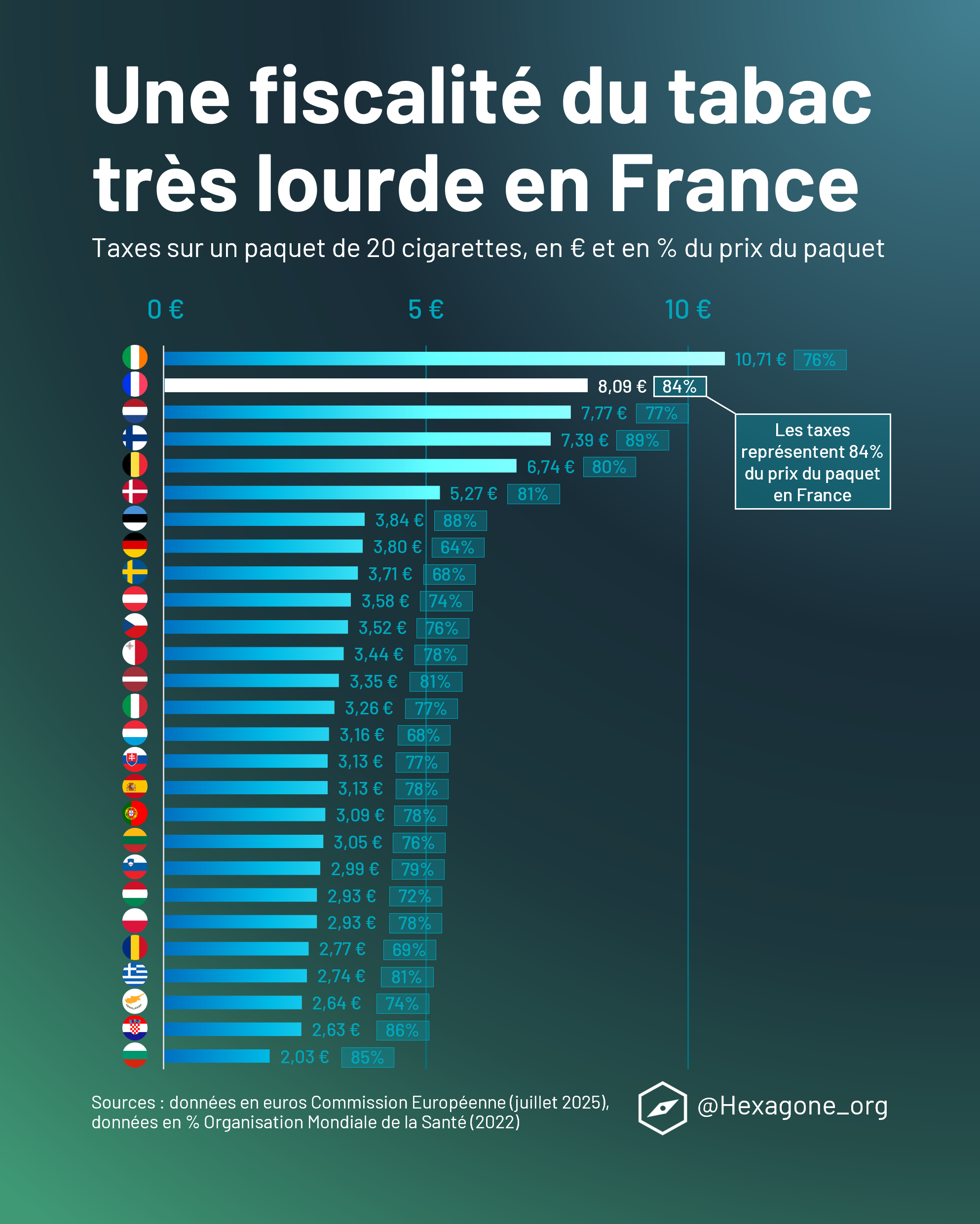

Une fiscalité du tabac particulièrement lourde en France

Afin de lutter contre le tabagisme, la France a donc mis en place une taxation particulièrement élevée sur les produits du tabac. Notre pays se situe dans le top-5 européen des États avec la plus lourde fiscalité sur le tabac, qu’on la mesure en euros ou en pourcentage du prix total du paquet de cigarettes.

Cette politique fiscale, à visée dissuasive, a des effets contrastés

Cette fiscalité dissuasive s’accompagne d’un changement dans les comportements. Même si la taxation du tabac n’en est pas forcément la seule cause, on observe un recul de la consommation ces dernières années : la part de répondants déclarant fumer quotidiennement a chuté de 25,5% en 2020 à 17-18% en 2024.

Conséquence logique de la baisse de consommation, les recettes fiscales s’effondrent : -12% de 2020 à 2024. Cependant, dans le même temps, la consommation totale recule moins vite : environ -8% d’après nos estimations extrapolées des enquêtes de Santé Publique France.

Des recettes fiscales chroniquement surestimées

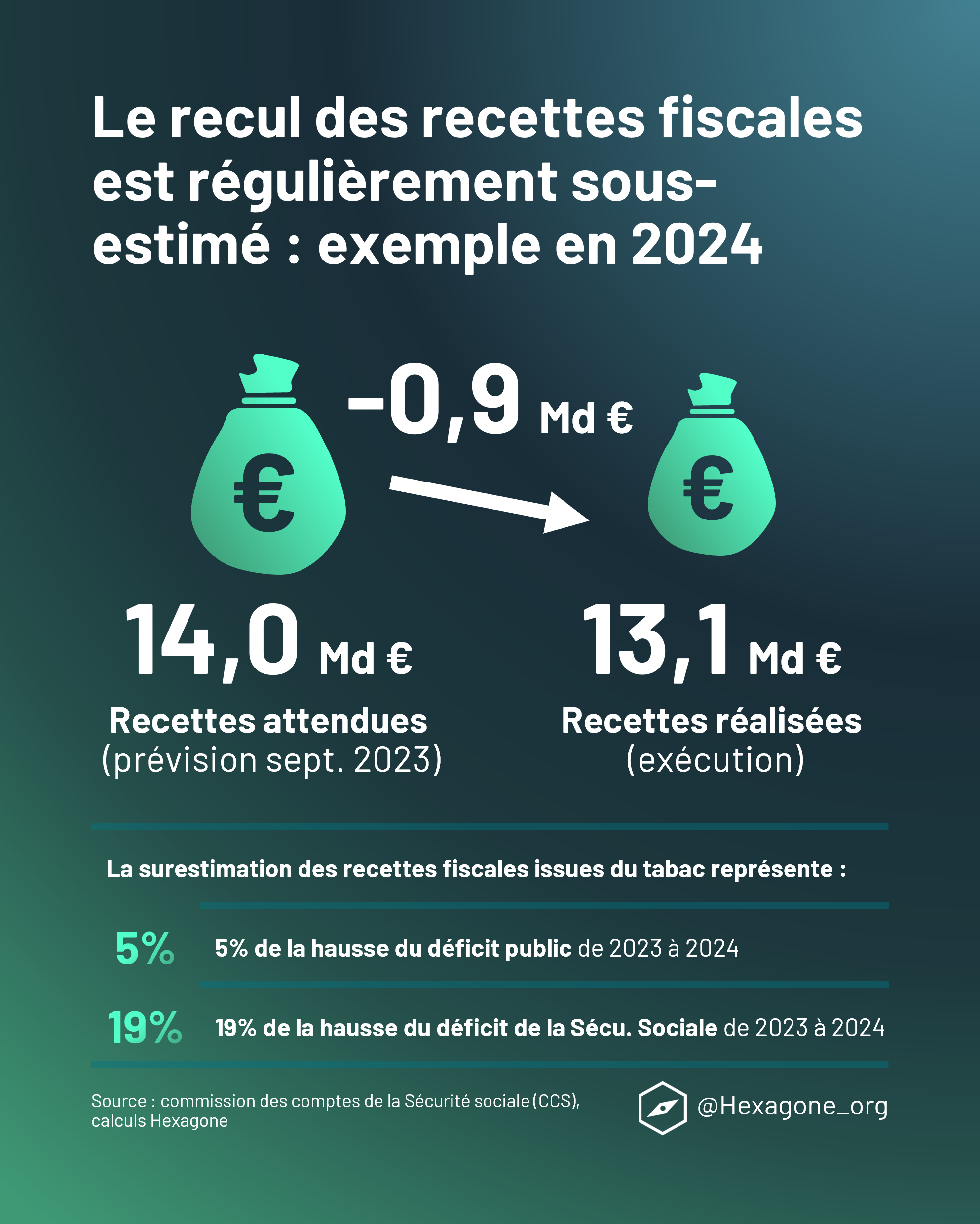

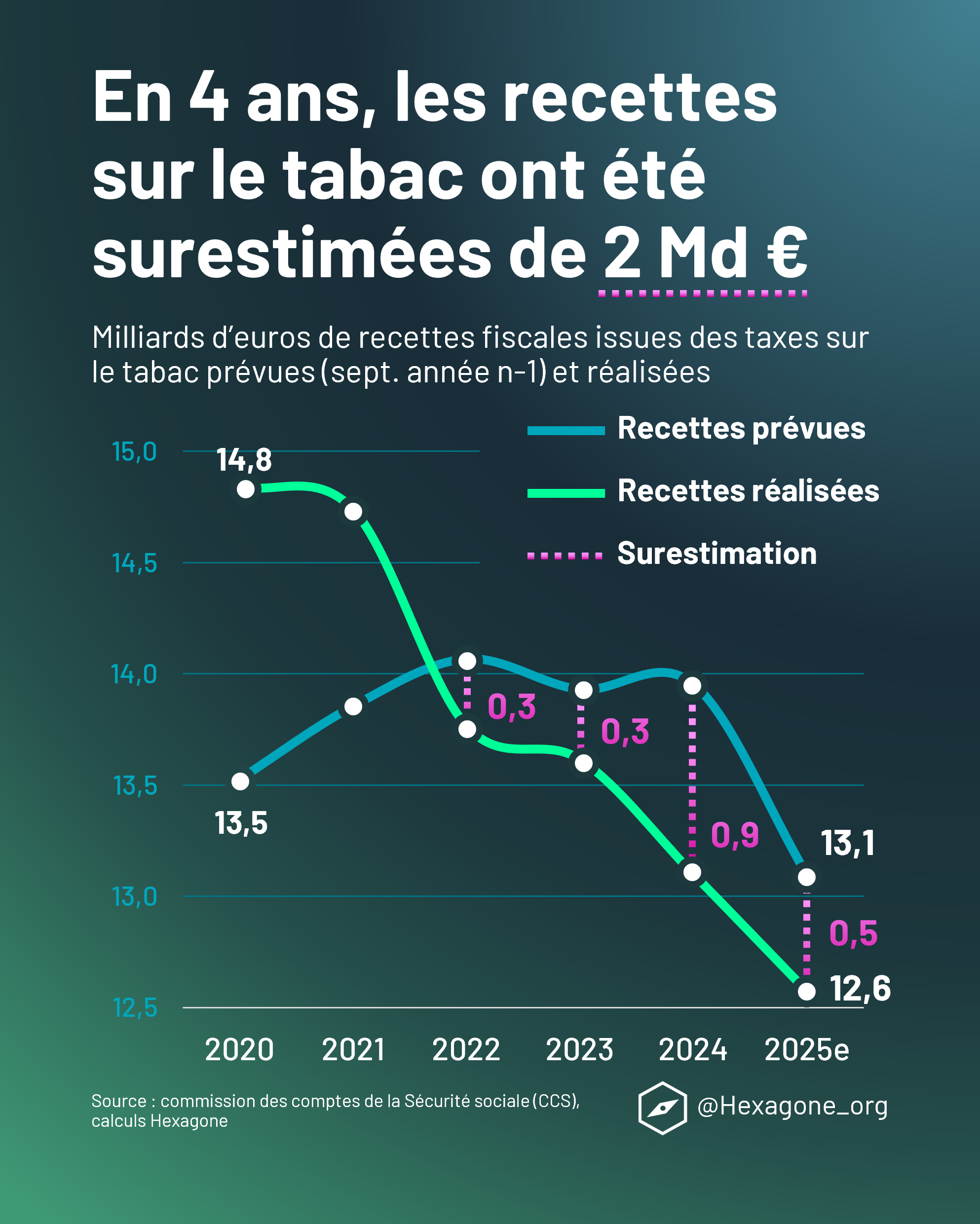

La chute des recettes fiscales liées au tabac a beau sembler prévisible, elle est constamment sous-estimée dans les exercices de planification budgétaire depuis 4 ans. Comme si les pouvoirs publics n’avaient pas pleinement pris la mesure des effets d’une fiscalité dissuasive sur la consommation… et ses canaux. Or, les augmentations de taxe des dernières années étaient systématiquement justifiées par la promesse de percevoir de nouvelles recettes censées aider à réduire le coût du tabagisme.

L’année 2024, pour laquelle le dérapage des comptes publics a été très important, est un cas d’école : alors que les recettes de la fiscalité sur le tabac devaient rapporter 14 Milliards d’euros aux comptes de la Sécurité Sociale, seuls 13,1 Milliards furent collectés. Un écart d’environ 900 Millions d’euros, représentant un cinquième de la hausse du déficit de la Sécu de 2023 à 2024.

Or, 2024 n’est pas un cas isolé. Le même schéma se reproduit depuis 2022, et nous estimons à environ un demi-milliard l’écart entre recettes prévues et celles qui seront finalement réalisées à la fin de cette année.

Au total, ce seront donc environ 2 Milliards d’euros de recettes prévues qui n’auront pas été collectées en 4 ans. Une somme conséquente, à l’heure ou des pistes d’économies de l’ordre de 1 à 2 Milliards d’euros (comme l’Aide Médicale d’État) sont aujourd’hui très débattues.

Au cœur du problème : le développement du marché parallèle du tabac

Si la fiscalité sur le tabac dissuade une partie des consommateurs de maintenir leur consommation de cigarettes, elle alimente aussi le développement de canaux alternatifs. La taille du marché parallèle a beau faire débat, son développement fait consensus, comme en témoignent la dernière étude de la Mildeca et les alertes répétées des professionnels du secteur (Confédération des Buralistes, Commerçants de France).

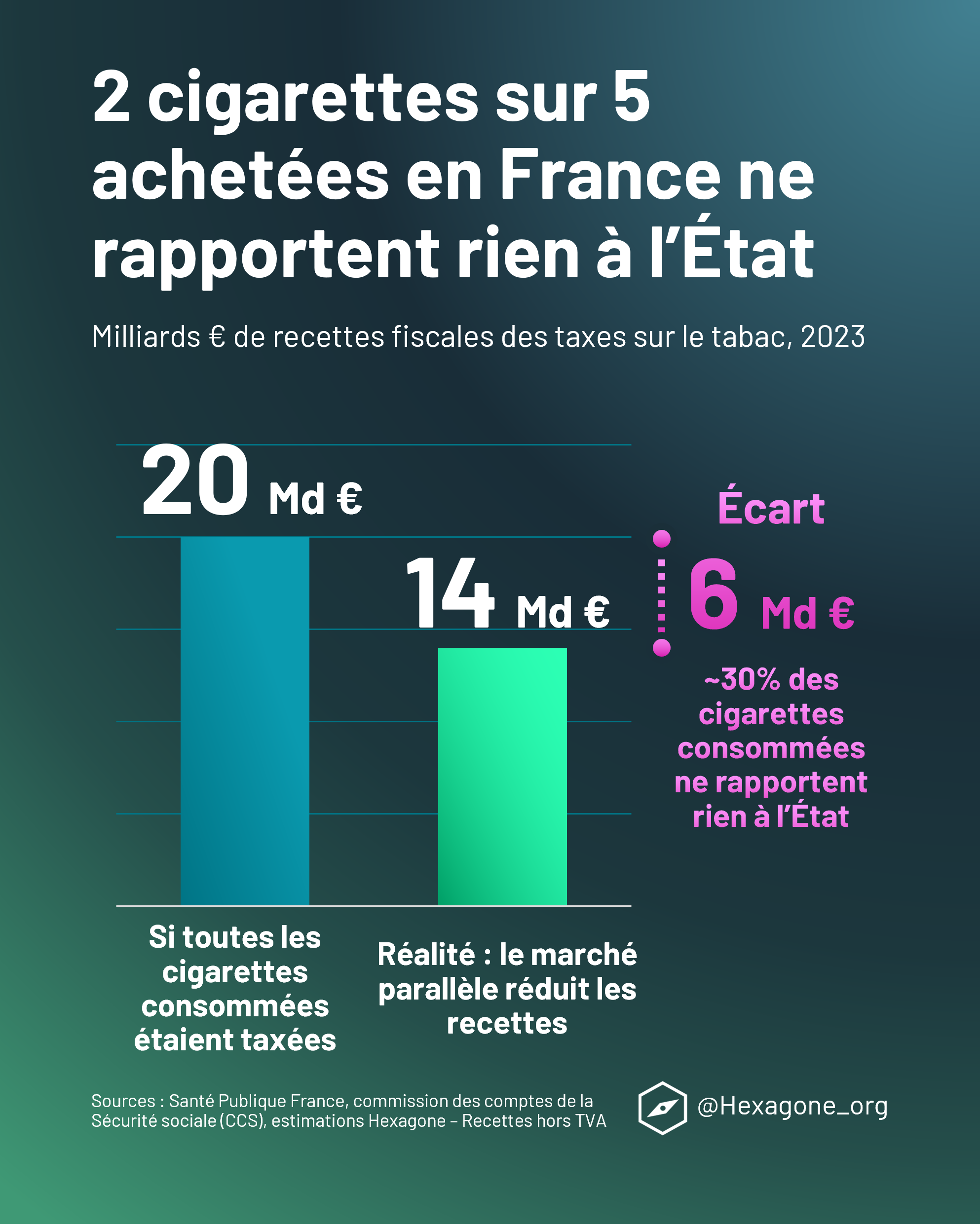

Le récent rapport des douanes estime ainsi qu’environ 20% des cigarettes consommées en France échappent à la fiscalité nationale, un chiffre plus faible que les autres estimations récentes. Ce taux serait ainsi de 38% d’après une estimation EY-Parthenon pour la Confédération des Commerçants de France, et même de près de 50% d’après une étude KPMG financée par un industriel du tabac.

Hexagone trouve un chiffre intermédiaire : environ 30% des cigarettes consommées en France n’ont rapporté aucune recette fiscale, d’après un calcul mesurant l’écart entre les données de consommation Santé Publique France et les recettes effectivement collectées en 2023.

Conséquence implacable : un manque à gagner considérable pour la Sécurité Sociale, estimé à environ 4 Milliards d’euros par le rapport des douanes, et 6 Milliards d’euros par Hexagone.

Le marché parallèle repose sur différents canaux : contrefaçon, contrebande, vente à la sauvette, vente dans des points de ventes illégaux (ex : épiceries), ou achats à l’étranger. Ce dernier phénomène est si massif qu’il s’observe en lecture directe dans les données des ventes légales de tabac par département.

Ainsi, celles-ci baissent beaucoup plus vite dans les départements ayant une frontière avec un autre pays : de 2020 à 2022, les ventes légales ont reculé de 11% en moyenne dans les départements frontaliers, contre 18% dans les départements non-frontaliers. L’écart entre ces deux chiffres peut s’expliquer par la croissance des achats à l’étranger.

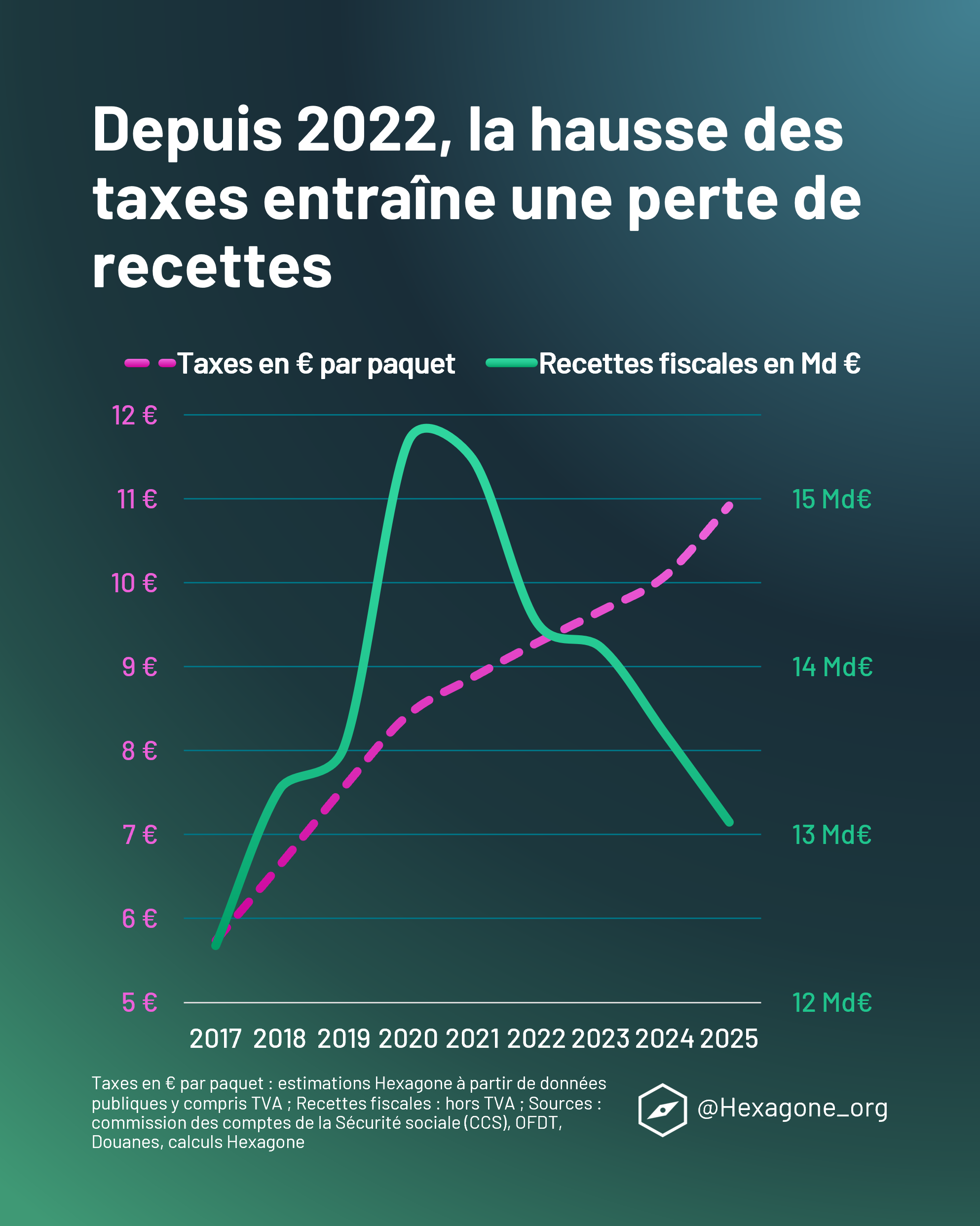

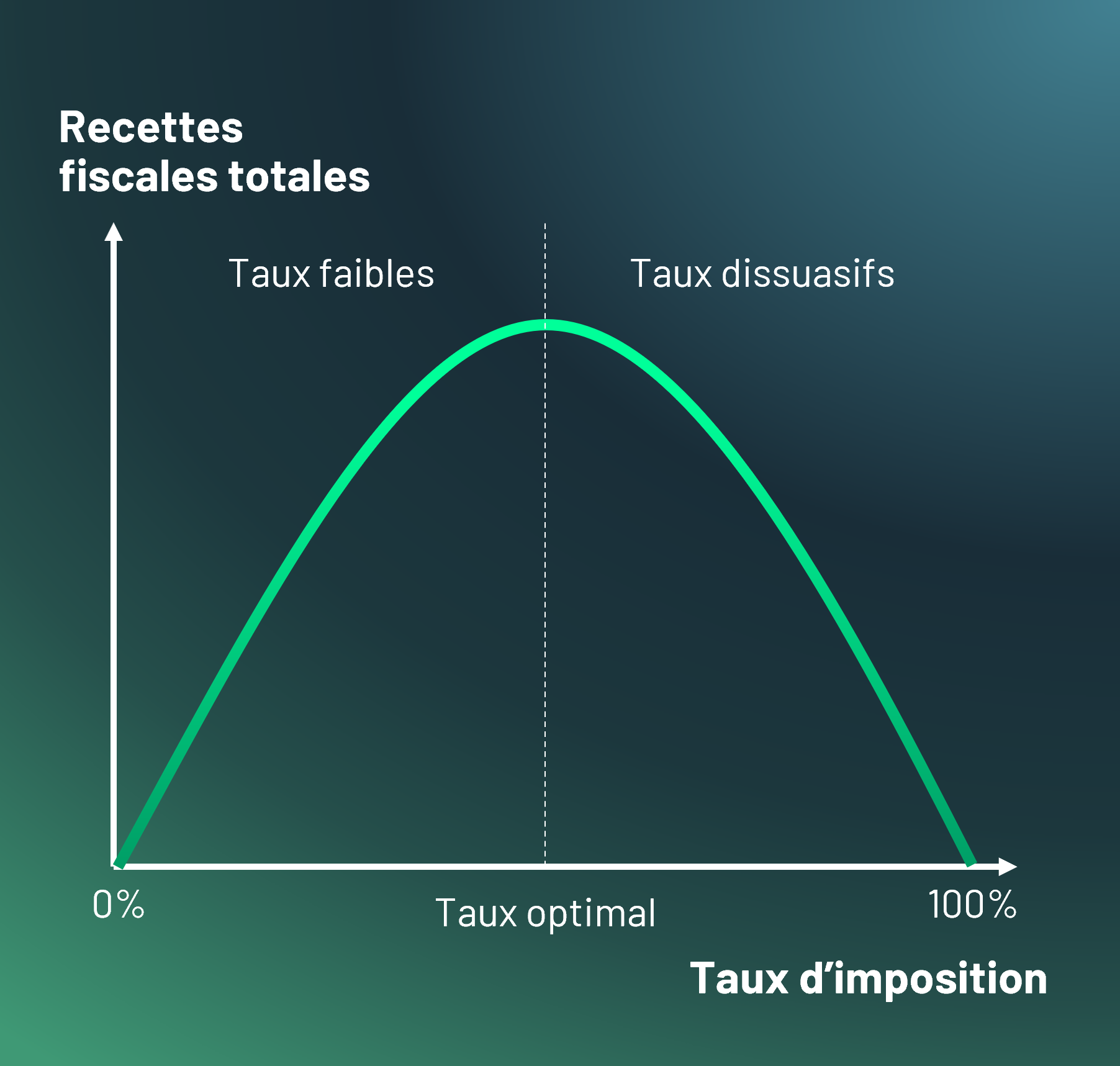

La courbe de Laffer fait un tabac

Le phénomène observé n’est pourtant pas surprenant, et il est étonnant qu’il ne soit pas mieux anticipé par les finances publiques. Une fiscalité dissuasive peut en effet ralentir la consommation, mais également alimenter des stratégies de contournement de l’impôt, par le développement de canaux parallèles dont une partie, illégaux, viennent alimenter les réseaux criminels. Dans leur dernier rapport annuel, les douanes alertent d’ailleurs sur une criminalité mêlant trafics de stupéfiants et de tabac.

L’exemple du tabac est à ce titre particulièrement révélateur : les taxes collectées en moyenne sur un paquet de cigarettes sont en augmentation continue depuis 2017, alors que les recettes fiscales reculent depuis 2022.

La concurrence fiscale entre États n’est un secret pour personne, et de nombreuses initiatives nationales s’y sont déjà heurtées. Une enquête INSEE Analyses (n°97) avait ainsi révélé à quel point la taxation plus élevée sur les carburants en France alimentait les achats frontaliers. En 2021, plus de 40% du carburant consommé en Moselle était ainsi acheté à l’étranger. Et là encore, les recettes de la fiscalité sur les carburants (TICPE) sont régulièrement surestimées dans la planification budgétaire nationale, bien que ce soit moins fréquent que pour les recettes de la taxation du tabac.

Tout cela renvoie à la fameuse « courbe de Laffer » qui montre schématiquement qu’un taux d’imposition trop élevé fait baisser les recettes fiscales. Un exemple récent en France a même montré qu’une baisse du taux d’imposition n’entraînait pas nécessairement de baisse des recettes fiscales : la fameuse « flat tax » de 30% sur les revenus du capital, introduite en 2018, n’a pas entraîné de baisse de recettes, alors que son coût était estimé à environ 1 à 2 Milliards d’euros.

Ces différents exemples sont riches d’enseignements et mériteraient d’inspirer l’exercice budgétaire en cours dans le pays le plus taxé d’Europe. Dans ce cadre, plusieurs parlementaires proposent d’augmenter les taux de taxation, avec comme argument la promesse de nouvelles recettes supposées compenser d’autres mesures.

Or, on l’a constaté, trop d’impôts tuent l’impôt : les comportements d’évitement peuvent conduire à un recul des recettes. Les pouvoirs publics doivent être pleinement conscients de l’adaptation des comportements individuels pour établir des prévisions fiables des recettes fiscales.

* Le coût pour les finances publiques du tabac, calculé par l’OFDT pour 2019, correspond à la différence entre les coûts (16,4 Milliards de soins, 0,8 Milliard de prévention) et les recettes associées (13,1 Milliards de taxes hors TVA, 2,8 Milliards d’économies sur les pensions de retraites).

Addendum :

Les toutes dernières publications de la Cour des Comptes et du Comité des Comptes de la Sécurité Sociale (CCSS) ne sont guère rassurantes. Ce dernier alertait dans son rapport d’octobre sur la « moins-value » en 2025 issue de la mésestimation des recettes fiscales liées au tabac. C’est écart total de 2,4 Milliards d’euros par rapport aux prévisions de la loi de financement est composé en grande partie de TVA, mais aussi de 0,7 Milliards de droits sur les tabacs affectant directement les comptes de la sécurité sociale. Or, le 3 novembre, la Cour des Comptes a publié une note alarmante sur un nouveau dérapage des comptes de la sécurité sociale en 2025 : un déficit 7,7 Milliards plus élevé qu’en 2024. 9% de ce dérapage s’explique donc par une nouvelle surestimation des recettes sur la fiscalité du tabac.