Adoptée sous le quinquennat Hollande, la réforme territoriale de 2015 a profondément redessiné la carte administrative de la France métropolitaine, faisant passer le nombre de régions de 22 à 13. L’objectif affiché était triple : rationaliser le fonctionnement institutionnel, moderniser l’action publique, et surtout réaliser des économies d’échelle.

Dix ans après son adoption, qu’en est-il vraiment ? L’Observatoire Hexagone revient sur les principales promesses de la réforme, celles tenues et celles non tenues.

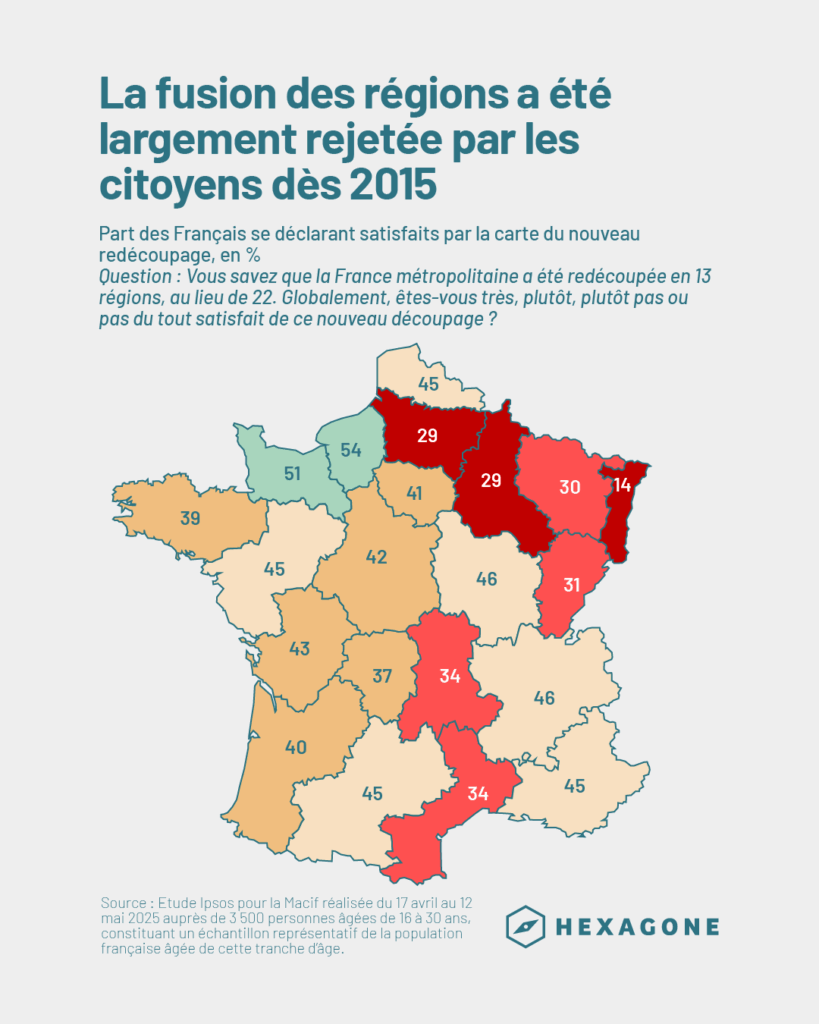

Une réforme impopulaire dès le départ : en dehors des Normands, tous les Français rejetaient la réforme.

Dès 2015, la réforme rencontre une forte hostilité dans l’opinion publique. Un sondage BVA de l’époque montre une insatisfaction marquée dans plusieurs territoires, notamment en Alsace, en Auvergne ou en Picardie, où des identités régionales fortes se sentent effacées. Le nouveau découpage géographique éloigne parfois les capitales régionales, renforce le sentiment d’éloignement administratif, et suscite un attachement toujours vivace aux anciennes entités.

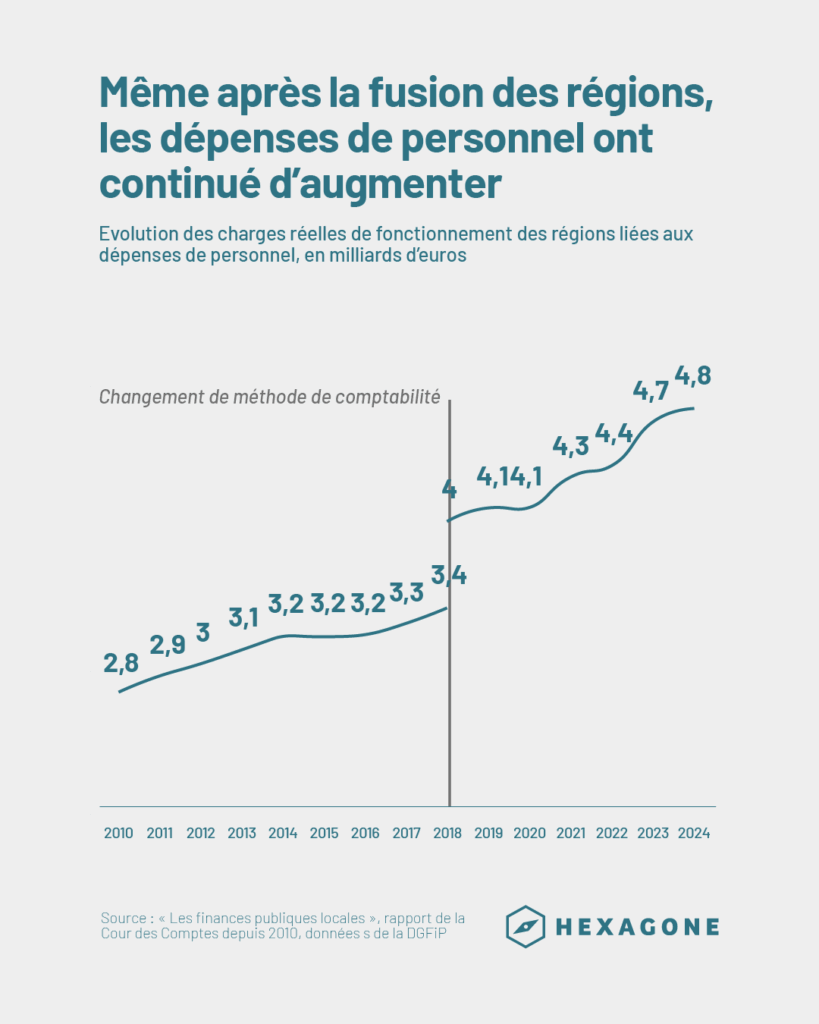

Des économies budgétaires largement surestimées

L’un des principaux arguments en faveur de la fusion des régions reposait sur la promesse de rationaliser les dépenses publiques. Pourtant, la réalité budgétaire s’est révélée bien différente.

Si l’on prend le cas des dépenses de personnel, censées diminuer grâce à la mutualisation des services, elles ont continué à progresser depuis 2015. Elles sont passées de 4 milliards d’euros en 2018 à 4,8 milliards en 2024. Au lieu d’une baisse, on observe donc une hausse de près de 20 % sur la période.

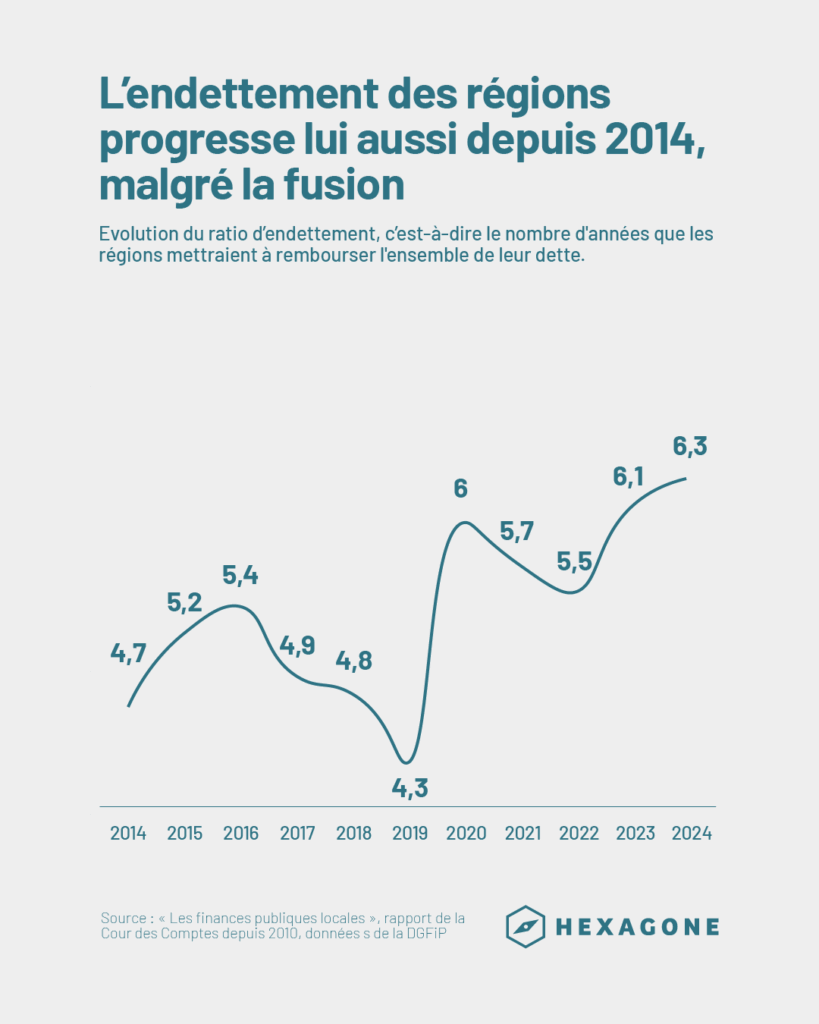

Conséquence : après quelques années d’amélioration, l’endettement régional s’est aggravé à nouveau. En 2014, il fallait en moyenne 4,7 années aux régions pour couvrir leur dette. En 2024, il en faudrait 6,3. La réforme, censée renforcer la solidité budgétaire des collectivités, semble donc avoir échoué sur ce point central.

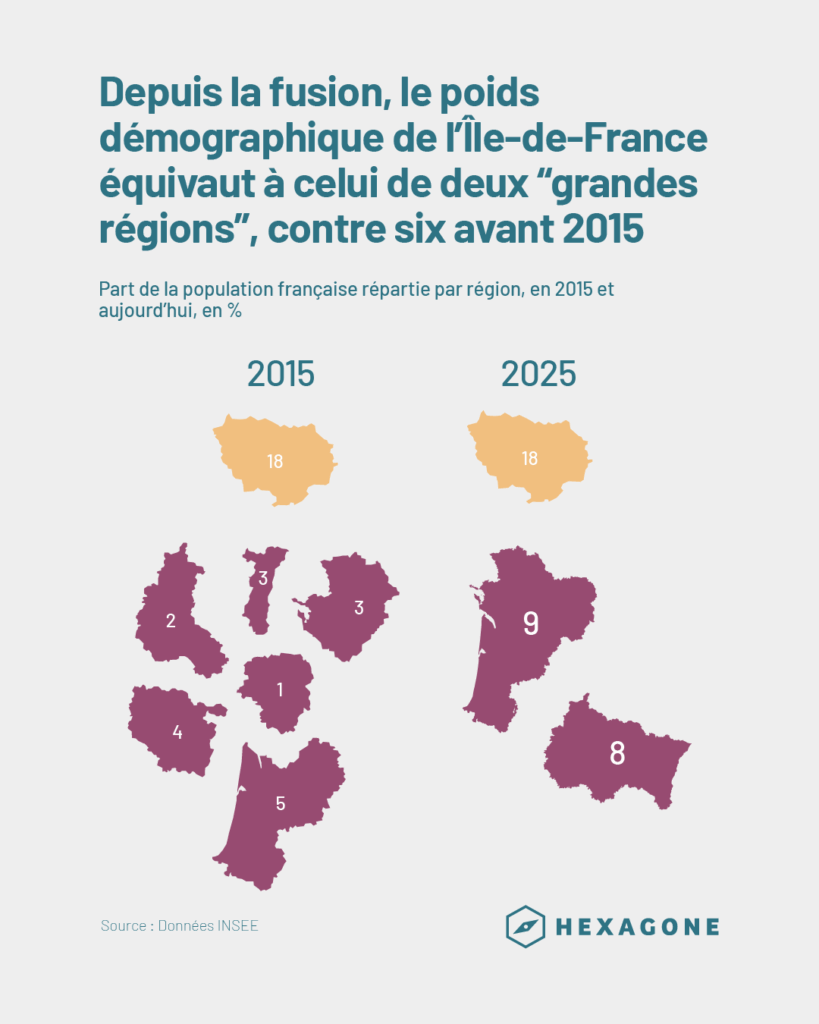

Une réussite partielle : le rééquilibrage démographique du « désert français » avec Paris

Toutes les promesses de la réforme n’ont pas été déçues. L’un des objectifs affichés, celui de rééquilibrer le poids démographique entre les régions, a été en partie atteint. Là où il fallait six régions avant 2015 pour égaler le poids de l’Île-de-France, il suffit aujourd’hui de deux grandes régions : la Nouvelle-Aquitaine et le Grand Est. Cette nouvelle répartition facilite une représentation plus équilibrée au niveau national, en particulier dans le dialogue entre l’État et les collectivités, et accentuent le poids économique des grandes régions avec des compétences spécifiques en la matière…

Emploi : des résultats contrastés mais notables

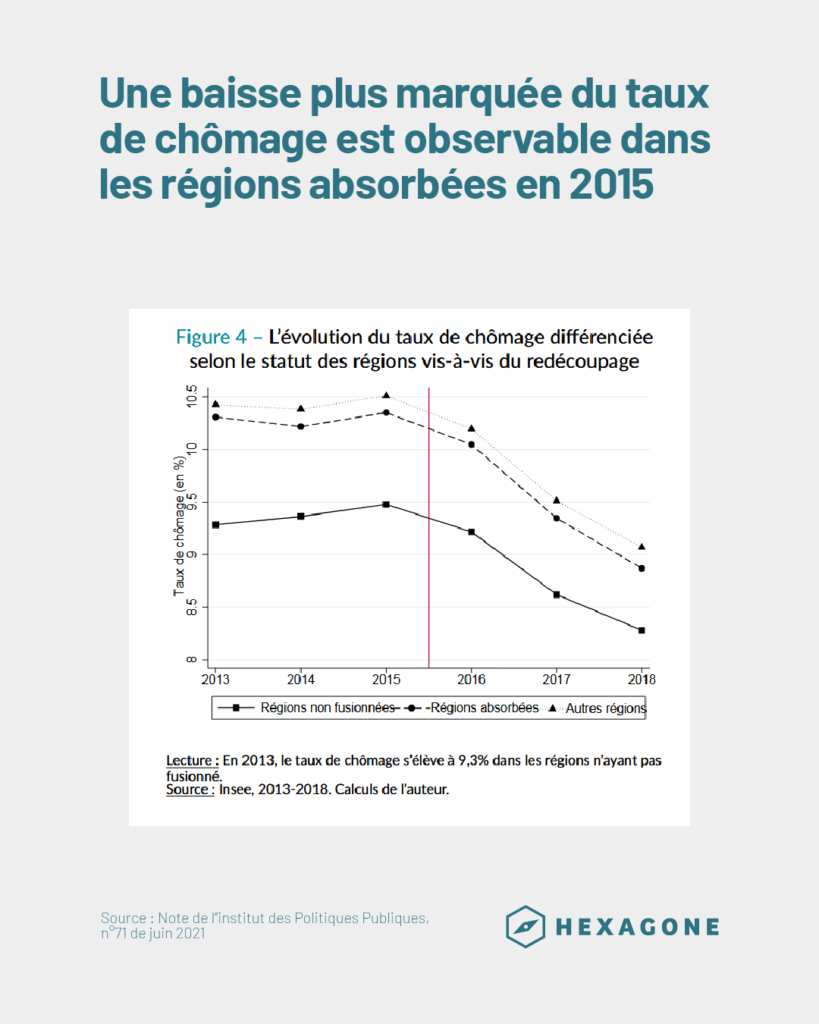

Une étude de l’Institut des Politiques Publiques publiée en juin 2021 souligne un autre effet positif de la réforme : les régions ayant fusionné ont connu une baisse du chômage plus marquée que les autres. Ce constat reste débattu, car d’autres facteurs peuvent expliquer cette dynamique (conjoncture économique, politique nationale, etc.). Il faut toutefois rappeler que les régions disposent désormais de compétences élargies en matière de développement économique, qui peuvent avoir joué un rôle non négligeable sur l’emploi.

Un bilan globalement décevant

Si certaines avancées sont notables, le cœur de la promesse, faire mieux avec moins, n’a pas été tenu. Ni les économies escomptées, ni la simplification administrative n’ont réellement vu le jour. Le nombre de fonctionnaires n’a pas baissé, les doublons administratifs persistent, et les frais de fonctionnement sont restés élevés.

Au-delà des données chiffrées, c’est aussi un sentiment d’inachèvement qui domine. L’identité régionale, enjeu fort en France, a été bousculée sans être pleinement reconstruite. Et la réforme n’a jamais été suivie d’un véritable projet politique pour faire vivre ces nouvelles grandes régions autrement que par fusion.

Dix ans après, la réforme des régions ressemble à une décision technocratique plus qu’à une réforme de fond. À défaut d’un cap clair, elle a engendré des coûts, des doutes, et une efficacité discutable. Si le rééquilibrage démographique et les compétences économiques peuvent être salués, la question centrale reste posée : à quoi servent ces grandes régions si elles ne permettent ni d’économiser, ni de mieux gouverner ?